光ファイバーケーブルは、インターネットやテレビ、電話などの通信ネットワークにおいて欠かせない存在です。従来の銅線ケーブルと比較して、光を利用することで通信速度が速く、大容量データを長距離にわたって安定して伝送できるため、次世代の通信インフラとして世界中で広く採用されています。

光ファイバーケーブルを使用して安定した通信を実現するには、ケーブルの基本的な構造や種類を理解した上で、適切な接続方法を選択することが重要です。また、施工時に注意すべきポイントや、トラブルシューティング方法についても把握しておくことで、通信品質を最大限に高めることができます。

本記事では、光ファイバーケーブルの基本知識から、実際の接続方法、施工時の注意点、よくある問題とその対処法まで詳しく解説します。

1. 光ファイバーケーブルの基本知識

光ファイバーケーブルは、光を使ってデータを伝送する通信ケーブルです。銅線ケーブルのように電気信号ではなく、光信号を用いるため、通信速度が高速でノイズ耐性が高く、長距離通信が可能です。

また、長距離にわたる伝送でも信号の劣化が少ないため、都市間通信や国際通信でも重宝されています。

1-1. 光ファイバーケーブルの構造

光ファイバーケーブルは、光信号とケーブル保護のために複数の層から成り立っています。以下は各層の役割です。

| 層 | 説明 |

|---|---|

| コア(Core) | 光信号を通す中心部分。石英ガラスやプラスチックで作られており、直径は数ミクロン(1μm = 0.001mm)。 |

| クラッド(Cladding) | コアの外側を覆う層。コアよりも屈折率が低く、光がコア内で全反射することによって信号が伝送される。 |

| バッファ(Buffer) | コアとクラッドを保護する層。物理的なダメージや湿度からファイバーを保護する役割を果たす。 |

| ジャケット(Jacket) | 最外層のカバーで、外部からのダメージや紫外線を防ぐ。PVC(ポリ塩化ビニル)やPE(ポリエチレン)などが使われる。 |

1-2. 光ファイバーケーブルの種類

光ファイバーケーブルには「シングルモードファイバー(SMF)」と「マルチモードファイバー(MMF)」の2種類があります。

(1) シングルモードファイバー(SMF)

- コア径:8~10μm(非常に細い)

- 光が1本の経路を通るため、低損失かつ高帯域

- 長距離通信に適しており、最大100km以上の伝送が可能

- 通信速度が速く、データ量も多い

用途

- 通信事業者の基幹ネットワーク

- 都市間通信、国際通信

(2) マルチモードファイバー(MMF)

- コア径:50~100μm(比較的太い)

- 光が複数の経路を進むため、短距離向け

- 伝送距離が500m以下に制限されることが多い

- 通信速度は速いが、距離が長くなると損失が増える

用途

- ビル内のネットワーク

- データセンターやLAN(ローカルエリアネットワーク)

1-3. 光ファイバーコネクタの種類

光ファイバーケーブルをつなぐためには、専用のコネクタが欠かせません。

コネクタは光ファイバー同士を正確に接続し、信号の損失を抑える重要な役割を持っています。種類によって形状や固定方法が異なり、使用する環境や目的に合わせた選択が求められます。適切なコネクタを選ぶことで、通信の安定性が向上し、より快適なネットワーク環境を実現できます。

ここでは、代表的な光ファイバーコネクタの種類と、それぞれの特徴についてご紹介します。

コネクタ名 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| SCコネクタ | 角型でしっかり固定できるロック機構付き。差し込み式で簡単に扱えるため、幅広い用途で活躍。 | FTTH(家庭用光回線)、企業ネットワーク |

| LCコネクタ | SCコネクタよりもコンパクトで、スペースを節約できる小型設計。高密度な接続が求められる環境に最適。 | データセンター、通信機器、光ファイバーネットワーク |

| STコネクタ | 円筒型でバヨネット方式を採用。簡単に抜き差しできる上、耐久性も高い。 | 工場、産業用ネットワーク、研究施設 |

| FCコネクタ | 円筒型でねじ込み式。振動に強く、安定した通信が求められる場面で活躍。 | 通信事業者のネットワーク、測定機器 |

コネクタの特徴と選び方

光ファイバーコネクタは、用途や使用環境に応じて適切なものを選ぶことが大切です。例えば、SCコネクタは一般家庭やオフィスのネットワークに多く採用され、扱いやすさが魅力です。一方、LCコネクタはコンパクトな設計で、データセンターなどの限られたスペースでも効率よく使用できます。

また、STコネクタは工場や研究施設でよく見かけるタイプで、バヨネット方式により抜き差しがスムーズに行えます。FCコネクタは、ねじ込み式で振動に強いため、通信インフラや測定機器など、より安定した接続が求められる環境に適しています。

2. 光ファイバーケーブルの接続方法

光ファイバーケーブルの接続は、通信品質に大きな影響を与える重要な工程です。

ここでは、主に3つの接続方法について、その特徴と注意点を紹介します。

2-1. メカニカルスプライス接続

メカニカルスプライス接続は、光ファイバーの端面を精密にカットし、両端の光軸を合わせた上で接着剤やゲルで固定する方法です。専用の工具を使用するため、低コストで施工が可能ですが、接続強度や損失に注意が必要です。

メリット

✅ 施工が比較的簡単で迅速に行える

✅ コストを抑えられる

デメリット

❌ 接続強度が低く、振動などで外れる可能性がある

❌ 接続時の損失がやや大きくなる可能性がある

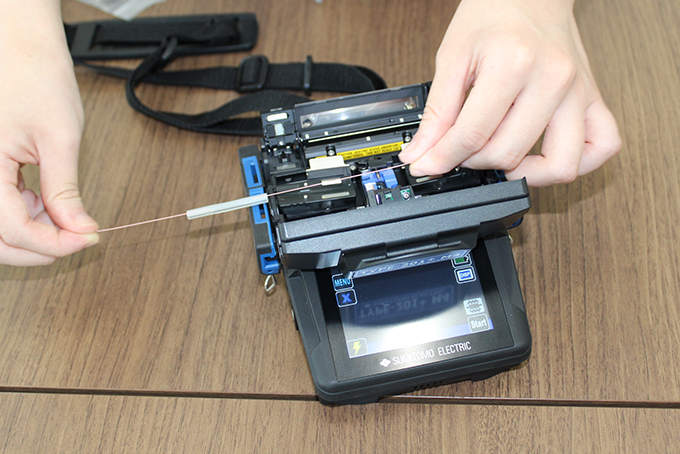

2-2. 融着接続(フュージョンスプライス)

融着接続は、光ファイバーを高温で溶かし、一体化させる方法です。低損失で非常に高い接続強度を実現できるため、長距離通信や高い耐久性が求められる場合に適しています。一方、専用機器が必要なため、初期投資が高額になる点が留意すべき点です。

メリット

✅ 低損失で安定した接続が可能

✅長期間にわたる耐久性が確保される

デメリット

❌専用の融着接続機の導入に高額な費用がかかる

❌ 施工には高度な技術が求められる

2-3. コネクタ接続

コネクタ接続は、あらかじめコネクタが取り付けられた状態で端末を接続する方法です。工具を使わずに手軽に接続でき、再接続や交換も容易なため、効率的な施工が可能です。ただし、接続部分に汚れが生じると、光損失が発生しやすくなります。

メリット

✅ 再接続や交換が容易で迅速な対応が可能

✅工具不要で手軽に施工できる

デメリット

❌接続部分の汚れによって光損失が増加する可能性がある

適切な接続方法を選ぶことは、通信ネットワークの安定運用にとって非常に重要です。各方法のメリット・デメリットを把握し、用途や環境に応じた最適な手法を採用することで、トラブルを未然に防ぎ、確実な通信品質を維持することができます。

3. 光ファイバーケーブル接続時の注意点

光ファイバーケーブルの接続作業では、いくつかの基本的な注意点を守ることが不可欠です。

正確な施工を実現するため、以下のポイントに留意してください。

✅ 最小曲げ半径を守る

- ケーブルを急激に曲げると光が漏れ、損失が発生します。定められた最小曲げ半径を厳守することが重要です。

✅ 引き回しに注意

- ケーブルが不適切にねじれると、光軸がずれて損失が増加する恐れがあります。正しい引き回し方法を採用し、安定した状態を維持してください。

✅ 接続部分の清掃

- 汚れやホコリは、接続部分での光損失の原因となります。施工前に十分な清掃を実施し、クリアな接続状態を確保することが大切です。

これらの基本的な注意点は、安全かつ安定した通信環境の実現に直結する重要な要素です。

4. まとめ

光ファイバーケーブルの接続技術は、通信ネットワークの品質を支える大切な要素です。

本記事では、光ファイバーの基本構造や種類、またメカニカルスプライス、融着接続、コネクタ接続など主要な接続方法についてご説明しました。

シングルモードファイバーは長距離通信に、マルチモードファイバーは短距離通信に適しており、各手法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。さらに、最小曲げ半径の厳守や正しい引き回し、接続部分の十分な清掃といった基本的な注意点を守ることで、安定した高速通信が実現できます。

これらの知識が、ネットワーク設計や保守の際の参考になれば幸いです。

コメント