はじめに

現代社会は、デジタル化が進んでおり、私たちの生活の多くの部分がインターネットに依存しています。このインターネットの背後にあるインフラの中でも、特に重要なのが「海底ケーブル」です。世界中のデータ通信のほとんどは、海底を走るこのケーブルを通じて行われており、インターネットや電話、金融取引、さらには政府間の機密通信に至るまで、あらゆる情報の流れを支えています。

実は、世界中の通信データの約95%がこの海底ケーブルを介してやり取りされています。これが切断されてしまうと、経済活動や国際的な安全保障に甚大な影響を与えることになります。インターネットの利用が当たり前となった現代において、これほどまでに重要なインフラを守るためには、強靭化と防護が欠かせません。

特に、有事の際には、海底ケーブルはターゲットになり得るため、その防護と強靭化は喫緊の課題となっています。本記事では、海底ケーブルの防護および強靭化がなぜ重要なのか、どのように実現されているのかを探っていきます。

1. 海底ケーブルの重要性

1.1 通信インフラとしての役割

海底ケーブルは、まさに現代社会の通信の命綱です。国際間で行われるインターネットのトラフィックや、企業のクラウドサービス、さらには国際金融取引に至るまで、全てがこの海底ケーブルを通じて行われています。例えば、世界中の銀行がリアルタイムで行う決済処理も、海底ケーブルの上で実現されており、その運用が停止することは、経済活動を一時的にストップさせることを意味します。

加えて、軍事的な通信も同様に海底ケーブルに依存しており、その信頼性が損なわれると、国家間での安全保障に直結する問題が発生しかねません。このように、海底ケーブルは単なる「通信手段」にとどまらず、現代の社会・経済の根幹を支える非常に重要なインフラなのです。

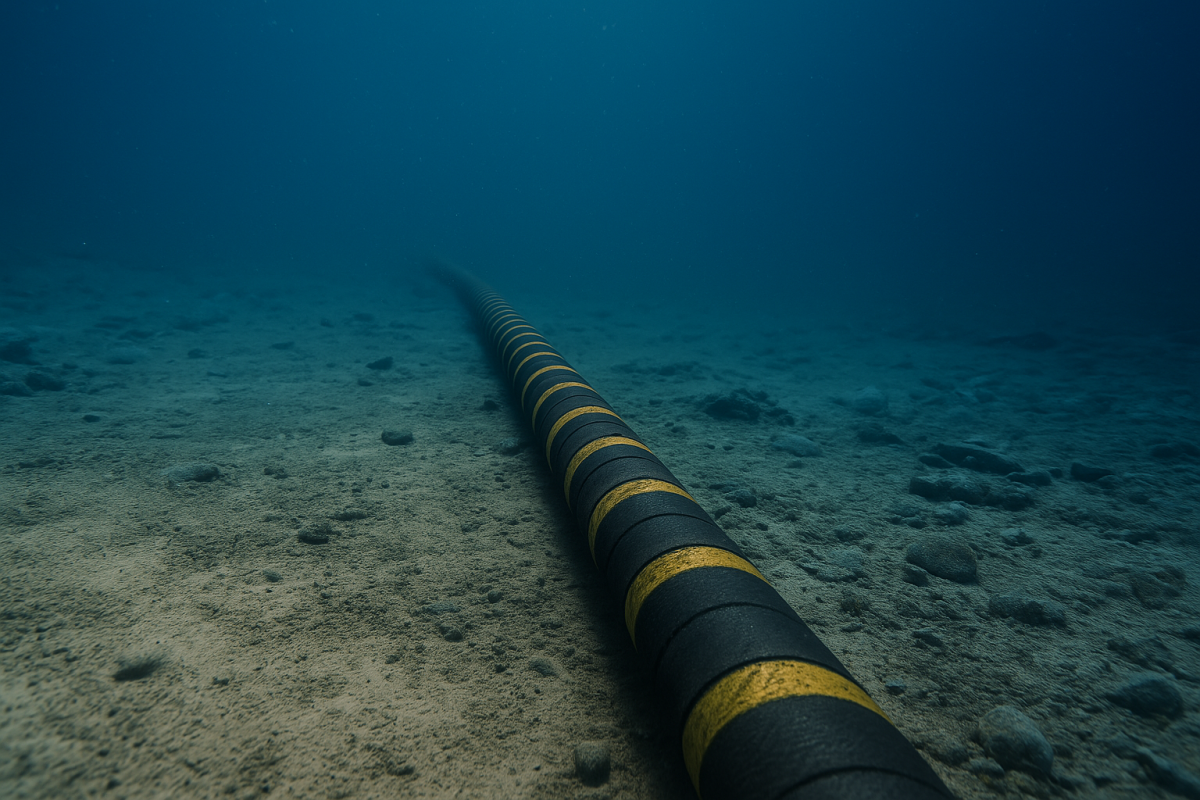

1.2 海底ケーブルの構造と配置

海底ケーブルは、数千メートルの深さに敷設され、海洋を越えて主要都市や通信センターを結んでいます。これらのケーブルは、極めて高い強度を持つ素材で作られており、海流や動植物、さらには衝撃などから保護されています。しかし、これらのケーブルは、物理的にアクセスが難しいため、破壊されても即座に修復することが難しいという課題があります。

また、海底ケーブルの配置も慎重に計画されており、各国を結ぶ重要な「通信のルート」として、経済や国際的なやり取りの基盤を形成しています。しかし、その配置においても、海底ケーブルの弱点となり得る部分がいくつか存在します。このため、ケーブルの配置や敷設方法についても常に最新の防護策が求められているのです。

2. 海底ケーブルに対するリスク

2.1 政治的・軍事的リスク

海底ケーブルは、特に国際政治や軍事的な対立が激化した場合、ターゲットとして狙われることがあります。国家間の緊張が高まると、相手国の通信網を遮断するために、海底ケーブルへの攻撃が行われることがあるのです。例えば、ウクライナ紛争では、ロシアが海底ケーブル周辺で軍事的な活動を強化し、ケーブルへの攻撃や監視を強化しました。

こうした攻撃により、国際的な通信が停止すれば、経済や社会の混乱は避けられません。これを防ぐためには、海底ケーブルの監視体制や防護策を強化し、どんな事態にも迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。

2.2 サイバー攻撃とテロリズム

物理的な攻撃だけではなく、サイバー攻撃も海底ケーブルにとって大きなリスクです。ケーブル自体をハッキングして通信データを盗聴したり、内容を改竄するサイバー攻撃が懸念されています。さらには、テロリズムによる破壊行為も問題となります。過去には、テロリストによって海底ケーブルが破壊された事例もあり、その影響は計り知れません。

これらのリスクに対しては、サイバーセキュリティの強化と、物理的な保護策の両方が重要です。海底ケーブルが安全に運用され続けるためには、こうした多方面からの攻撃に備えることが欠かせません。

2.3 自然災害

また、海底ケーブルは自然災害の影響を受けやすいという特性もあります。地震や津波、海底火山の噴火などの自然現象によって、ケーブルが損傷することがあります。これらの災害は予測が難しく、もし大規模な災害が発生すれば、ケーブルが断絶され、通信網が停止してしまう可能性もあるのです。

特に、津波や地震が発生した場合、ケーブルの修復には時間がかかるため、その間に大きな影響が出ることも考えられます。このため、海底ケーブルの敷設場所や保護方法の見直しも重要な課題となります。

3. 海底ケーブルの防護と強靭化の必要性

3.1 防護の重要性

海底ケーブルの防護は、その重要性を考えると、最優先事項と言えます。もし海底ケーブルが物理的に破壊された場合、国際的な通信が途絶し、社会や経済に甚大な影響を与えます。特に、金融市場やエネルギー管理システムなど、リアルタイムでデータ通信が必要な分野では、数時間の停止がもたらす損失は非常に大きいです。

海底ケーブルはその高い耐久性にも関わらず、外部からの攻撃や自然災害に対して脆弱な部分も存在します。そのため、防護策を強化し、ケーブルを守ることが、経済活動の継続性を支えるために非常に重要なのです。

3.2 強靭化の目的

海底ケーブルの強靭化にはいくつかの目的があります。まず、信頼性の向上が挙げられます。通信が途絶えるリスクを最小限に抑え、安定したインフラを提供することが求められます。次に、回復力の強化です。万が一ケーブルが損傷した場合でも、迅速に修復や代替経路を利用することで、通信が途切れることなく復旧することが可能になります。

また、海底ケーブルの強靭化は、国際的な競争力を維持するためにも不可欠です。安定した通信インフラを維持することは、経済活動を円滑に進め、国際市場での競争力を確保するために必要です。これらの目的を達成するために、技術的な進歩や多角的なアプローチが求められています。

4. 海底ケーブルの強靭化に向けた技術と取り組み

4.1 ケーブルの物理的保護

海底ケーブルの強靭化には、物理的な保護が欠かせません。ケーブルの外部には、防水・耐久性のある素材が使われていますが、さらに強化するためには、外的な衝撃や切断を防ぐための設計が求められます。近年では、海底ケーブルを鋼鉄製の外装で覆うなど、衝撃や掘削機による損傷から守るための技術が進んでいます。

また、ケーブルの敷設場所にも工夫が施されており、深海や荒れた海域など、外的なリスクが少ない場所に配置されることが増えています。しかし、完全に外部の危険から守ることは難しいため、複数の予防策を組み合わせていくことが重要です。

さらに、ケーブルを敷設する際には、通行する船舶や漁業活動からの被害も考慮しなければなりません。例えば、大型の漁網がケーブルを引っかけて破壊してしまう可能性もあるため、ケーブルが敷設されている海域には警告を出したり、海底で障害物を避けるようにしている場合もあります。

4.2 通信経路の多重化

通信経路の多重化も、強靭化に向けた重要な対策です。つまり、海底ケーブルが一度切断されても、他のルートを使って通信を継続できるようにするという方法です。国際的な通信が途切れないよう、複数の海底ケーブルを敷設し、いくつかのルートを選択できるようにしています。

例えば、もしも一つの海底ケーブルが損傷した場合、すぐに他の経路に切り替えることができるよう、通信の自動切り替え技術が導入されています。このようにして、万が一のトラブルに備えた冗長性を持たせることが、強靭化の鍵となります。

また、データの転送速度や信号品質を維持するためには、通信経路の選択肢が複数あることが非常に重要です。このため、複数の海底ケーブルが異なるルートを通って、各国や地域に接続されています。

4.3 モニタリングと予測技術の向上

ケーブルの強靭化を支えるためには、継続的なモニタリングが欠かせません。海底ケーブルにはセンサーが搭載されており、ケーブルの状態をリアルタイムで監視することが可能です。これにより、例えばケーブルに異常が発生した場合、事前にトラブルを検知し、迅速に対応できるようになっています。

また、最新の予測技術を活用することで、自然災害やその他のリスクに備えることも進んでいます。たとえば、海底での地震や津波を予測するシステムを導入し、ケーブルの影響を最小限に抑えるための事前対策を取ることができます。

さらに、人工知能(AI)を使った解析技術が進化することで、ケーブルの異常やリスク要因を早期に特定し、対応策を講じることができるようになっています。これらの取り組みが、海底ケーブルをより強靭で安全に保つための重要な要素となっているのです。

5. 各国の防護対策と国際的な協力

5.1 海底ケーブル保護のための法的枠組み

海底ケーブルを保護するためには、国際的な協力が不可欠です。各国が協力してケーブルを守るための法律や取り決めを定めており、例えば海底ケーブルが損傷した場合、その修復をどのように行うか、誰が責任を負うかなどについても、協定が結ばれています。

また、海底ケーブルの敷設場所や保護に関しては、各国の領海や経済水域を避ける形で調整されることが多く、国際的な法的枠組みを活用して、ケーブルの安全を確保しています。このような協力体制がなければ、海底ケーブルを守ることは難しいのです。

さらに、国際的な協力を通じて、海底ケーブルの保護技術や情報交換が行われ、各国が持っているノウハウを活かして、より強靭なインフラを構築することが可能になります。

5.2 国家レベルでの海底ケーブル防護

国家レベルでは、海底ケーブルの防護体制を強化するため、専任の機関や組織が設立されています。例えば、アメリカ合衆国では、海底ケーブルの防護を担当する部門が国防省に設置され、ケーブルの保護に関する戦略が策定されています。

日本を含む多くの国々では、海底ケーブルを保護するための技術的な調査や研究を支援するため、政府の予算が割り当てられています。これらの取り組みが、民間企業や国際機関と連携し、より強固な通信インフラを守るために欠かせないものとなっているのです。

6. 今後の課題と展望

6.1 増加する通信需要への対応

海底ケーブルの強靭化において、今後最も重要となるのは、通信需要の増加に対応することです。データ通信量は年々増加しており、5Gやさらには6Gの普及に伴い、海底ケーブルを通じた通信の需要も急速に増加しています。これにより、現在の海底ケーブルインフラでは対応しきれなくなる可能性が高まっています。

そのため、今後はより大容量の通信が可能なケーブルの開発や、より強靭なケーブルの敷設が求められるでしょう。さらに、新たな通信技術に対応できるよう、既存のインフラをアップグレードしていくことも必要です。

6.2 環境への配慮

海底ケーブルの敷設に関しては、環境への配慮も重要な課題です。敷設作業が海洋環境に与える影響を最小限に抑えるため、持続可能な方法での敷設が進められています。例えば、ケーブルの取り付け場所や経路の選定において、海洋生物の生息地や生態系に影響を与えないよう、環境保護の観点から調整が行われています。

今後、環境保護の観点を踏まえた技術や方法の進化が求められ、より持続可能な形で海底ケーブルを保護するための努力が続けられるでしょう。

7. まとめ:海底ケーブルの強靭化が未来のデジタル社会を守る

海底ケーブルは、私たちのデジタル社会を支える重要なインフラです。その役割は、インターネット、通信、金融取引など、あらゆる分野でのデータ伝送に欠かせない存在となっています。しかし、これらのケーブルが直面するリスクも決して少なくなく、その防護や強靭化が急務となっています。

物理的な保護や通信経路の多重化、さらには最先端のモニタリング技術を駆使することで、海底ケーブルの安全性は確実に向上しています。各国の協力や法的枠組みも、ケーブルの保護を進めるために欠かせない要素となっています。そして、未来に向けては、急速に進化する通信技術に対応するための強靭なインフラの整備が求められています。

海底ケーブルの強靭化は、単なるインフラの保護にとどまらず、私たちの生活や経済活動を支えるための命綱として、今後ますます重要な意味を持つことになるでしょう。私たちが安心してインターネットを利用し、デジタル社会の恩恵を享受し続けるためには、この取り組みをさらに強化し、次世代の通信インフラをしっかりと守っていく必要があります。

海底ケーブルがつなぐ世界の中で、強靭で安全な通信の未来を築いていくために、私たち一人ひとりがその重要性を認識し、支えていくことが求められています。

コメント