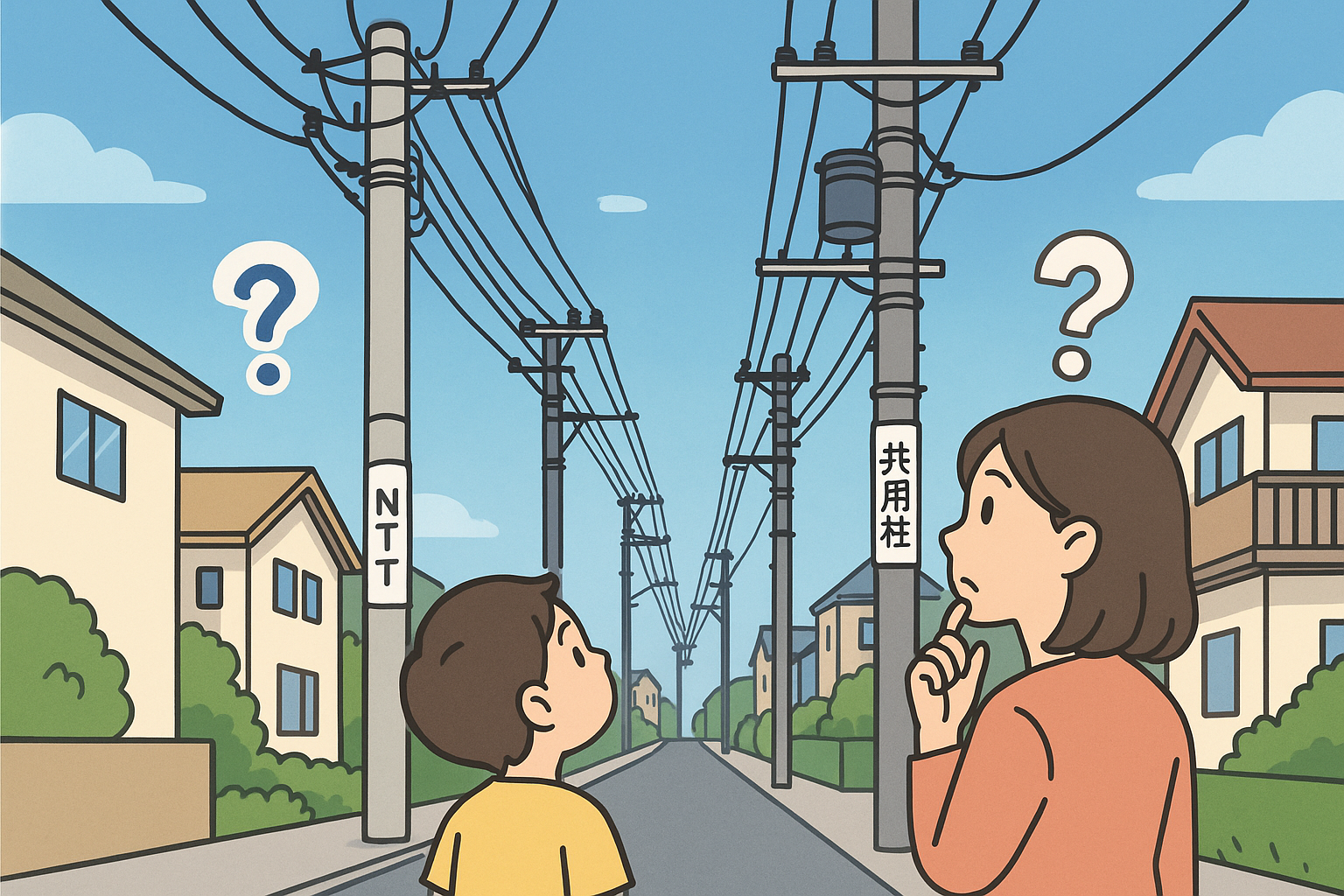

街を歩いていると、いたるところに立っている電信柱や電柱。でもふと「これって、誰のもの?」と疑問に思ったことはありませんか?

当たり前のように存在しているインフラだからこそ、普段は深く考えることがないかもしれません。でも実は、電信柱の「所有者」や「管理の仕組み」「設置のルール」など、知っておくと意外と役立つことがたくさんあります。

この記事では、そんな身近な存在「電信柱」について、所有者から設置場所のルール、識別方法まで、わかりやすくご紹介します。

1. 電信柱ってなに?

電信柱とは、主に通信回線を通すために使われる柱のこと。電話線やインターネット用の光ファイバーケーブルなどを、地面に埋めず空中で通すために設置されています。おおよそ30〜50メートル間隔で設置され、まるで「通信のバトン」をリレーのようにつないでいるのが特徴です。

一方、「電柱」は主に電気を届けるための柱。こちらは電力会社が管理していて、家庭やビルへと電気を供給する役割を果たしています。

とはいえ、見た目はとてもよく似ています。どちらも灰色のコンクリート製で、上にはケーブルがたくさんついていますよね。最近では、通信と電力の両方を1本でまかなう「共用柱」が主流になっていて、電柱と電信柱をはっきり区別するのは難しくなっています。

2. 電信柱の所有者はだれ?

普段はあまり気にすることのない「電信柱の持ち主」ですが、実はちゃんと所有者が存在しています。主な所有者は次の3つです。

● NTT(日本電信電話株式会社)

電信柱の中で最も多く所有しているのがNTT。かつては国営企業「電電公社」として全国に通信インフラを整備してきた歴史があり、その流れで今も数多くの柱を保有しています。NTT東日本・NTT西日本に分かれており、地域によって担当が異なります。

● 地域の通信事業者(J:COM、ケーブルテレビ会社など)

一部地域では、地元密着型の通信事業者やケーブルテレビ会社が独自に電信柱を設置しているケースもあります。たとえば、団地やマンション敷地内の専用柱など、限られたエリアだけで使われるものです。

● 電力会社との共用柱

近年増えているのが、電力会社と通信事業者の共用柱。土地の有効活用やコスト削減、景観配慮の観点から、1本の柱を複数の用途で共用するスタイルが一般的になっています。たとえば関東エリアでは東京電力とNTTが共用するケースが多いです。

ちなみに、こうした柱には「この電柱は○○の所有です」といった銘板(プレート)がついているので、気になる方は実際にチェックしてみるのも面白いですよ。

3. 電信柱はどこにでも立てられるの?

「この道沿いにも電信柱を建てたい」と思っても、自由に立てられるわけではありません。電信柱の設置には、きちんとした手続きと許可が必要です。場所によって以下のようなルールがあります。

● 公道に設置する場合

市町村や都道府県など、道路を管理する行政機関に道路占用の申請を行う必要があります。道路を一部占有することになるため、どこにでも勝手に立てることはできません。設置後も管理責任や安全確保の義務があるため、申請時には詳細な計画書が求められることもあります。

● 私有地に設置する場合

個人の敷地や企業の用地などに設置する場合は、その土地の所有者との契約が必要です。設置に合意してもらう代わりに、通信会社などから「電柱敷地料(使用料)」が支払われます。これは年単位での契約になることが多く、地元の人にとってはちょっとした収入になることもあります。

また、柱の設置位置によっては家の出入りや日照に影響が出ることもあるため、事前の丁寧な説明と交渉が重要になります。

4. 電柱敷地料ってどれくらい?

私有地に電信柱を設置する際、通信事業者や電力会社から支払われるのが「電柱敷地料」。これはいわば、土地を一部貸すことに対する“地代”のようなもので、年間1,000円〜数千円程度が相場です。

金額は立地や契約内容により異なります。たとえば…

- 住宅街の一角や郊外の住宅地…年間1,000〜2,000円前後

- 商店街や角地など人通りの多い場所…年間3,000〜5,000円程度になることも

この敷地料は、基本的に自動で更新される契約が多く、手間なく受け取れる点が魅力。まとまった金額にはなりませんが、「電柱1本が小さな収入になる」と考えると、ちょっと得した気分になるかもしれません。

ただし、柱の撤去や位置変更には条件があり、所有者側の都合だけでは動かせないこともあるので、契約内容はしっかり確認しておきたいところです。

5. 電信柱の管理は誰がするの?

設置された電信柱は、その所有者が責任を持って管理しています。NTTであればNTT、J:COMであればJ:COMというように、メンテナンスや点検も含めて所有会社が対応します。

たとえばこんな場面で管理作業が行われます。

- 台風や強風のあとに柱が傾いた場合

- 車両接触などでケーブルが垂れ下がっている場合

- 経年劣化による腐食・破損

- ケーブルに鳥の巣ができてしまった場合 など

特に近年は自然災害のリスクが高まっていることから、定期的な点検や安全対策の重要性が増しています。異常を見つけた場合は、柱に記載されている「管理番号」や「所有会社名」をもとに、該当の会社へ連絡することでスムーズに対応してもらえます。

6. 電柱の銘板から所有者を見分ける方法

街中でふと見上げたとき、電信柱に取り付けられている小さなプレートやラベルに気づいたことはありませんか?これは「銘板(めいばん)」と呼ばれるもので、その柱の所有者や管理情報が記載されています。

たとえば、こんな情報が書かれていることが多いです。

- 所有会社名(NTT、東京電力など)

- 管理番号(ユニークな識別コード)

- 電柱の設置年・番号

- 問い合わせ先の電話番号(記載されていることも)

この銘板を見れば、「この柱はどこの会社のものか」「トラブルがあったときはどこに連絡すればいいか」がひと目でわかります。たとえば、台風でケーブルがたれていたり、柱が傾いているのを見つけたときは、この銘板の情報をメモして連絡することで、スムーズな対応につながります。

また、NTTの電柱には「NTT」と大きく表記された縦長のプレートがついていることが多く、比較的わかりやすいです。電力会社の場合は「東電」「関電」などエリアによって異なる略称が使われています。

ちょっとした豆知識として知っておくと、日常の中でインフラに対する理解もぐっと深まるかもしれません。

7. 地中化と今後の電柱の行方

ここまで電信柱の役割や管理について見てきましたが、実は最近、街中から電柱そのものをなくす動きも進んでいます。これは「電線の地中化」と呼ばれる取り組みです。

● なぜ地中化が進められているの?

主な理由は以下のとおりです。

- 景観の改善:観光地や都市部では、空に電線が張り巡らされていると見栄えが悪くなるため、景観保護の観点から地中化が求められています。

- 防災対策:電柱が倒れると道路をふさいだり、感電リスクが生じるため、災害に強いインフラとして地中化が注目されています。

- 歩行者の安全確保:電柱がなくなれば、歩道が広くなり、ベビーカーや車いすの通行もより安全に。

国や自治体もこの流れを後押ししており、主要な幹線道路や新しく整備される街区では地中化が進んでいます。

● でも、すぐに全部なくなるわけではない

ただし、地中化には大きなコストがかかるため、全国的に一気に進むというわけではありません。特に住宅街や郊外では、まだまだ電柱が主力です。

また、地中に埋めた場合、メンテナンスが難しくなることや、災害時の復旧が遅れる可能性があるという課題もあります。コストと実用性のバランスを考えながら、徐々に進められているのが現状です。

8. まとめ:いつもそばにあるけれど、意外と知らない電信柱の世界

私たちの暮らしを支えてくれている電信柱。見慣れた存在ではありますが、その背後にはしっかりとした所有者の仕組みや設置ルール、管理体制があることがわかりました。

- 電信柱は主に通信回線用で、NTTやケーブルテレビ会社などが所有

- 電力会社と共用している柱も多い

- 設置には許可が必要で、私有地の場合は電柱敷地料が支払われる

- 柱の銘板を見れば所有者や管理情報がわかる

- 地中化も徐々に進んでいるが、まだまだ電柱は現役

ふだんあまり気に留めることのない電柱ですが、こうした仕組みを知っていると、ちょっとした話のネタになったり、トラブルのときに役立ったりすることも。

次に街を歩くときは、ちょっと立ち止まって電柱を見上げてみるのもおすすめです。きっと今までと違った視点で、街の風景が見えてくるはずですよ。ることは重要です。今後、通信技術の進展やインフラの整備が進む中で、電信柱の役割や管理方法も変化していくことが予想されます。

コメント