はじめに|なぜSRAMの進化がそんなに注目されているの?

最近のスマートフォンやAIといった最新技術では、「速くて効率のよい処理」がますます求められるようになっています。そんな中で、ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、実はSRAM(エスラム)というメモリが大きなカギを握っているんです。

SRAMは、パソコンやスマホの頭脳にあたるCPUやGPUの中で、「キャッシュメモリ」として使われています。これは、よく使うデータを一時的にためておく“作業机”のようなもの。キャッシュがたっぷりあれば、それだけ処理がスムーズになって、全体のスピードがぐっと上がります。

とくに最近は、このSRAMを「どれだけたくさん、ぎゅっと詰め込めるか」が勝負の分かれ目になってきました。そんな中、2025年を目前に、半導体の大手メーカーであるインテル(Intel)とTSMC(台湾の半導体企業)が、新しい技術を使って、これまでにないほど小さなSRAMを開発したというニュースが話題を呼んでいます。

これまで集積度の高さではTSMCがリードしてきましたが、今回の発表では、ついにインテルも“ほぼ同じレベル”まで追いついたと見られています。いよいよ次世代半導体の主役争いが本格化してきた――そんな状況なのです。

第1章|インテルの18Aプロセスって何?

「18A(エイティーン・エー)」という名前は、インテルが2024年から2025年にかけて導入を予定している、次世代の半導体製造技術を指します。「18」という数字は、いわゆる1.8ナノメートル世代に対応していることを示していて、実際の寸法とは少し違いますが、業界内ではこのように呼ばれるのが一般的です。

この18Aプロセスでは、インテル独自の革新的な技術が採用されています。その中でも注目すべきなのが、次の2つです。

まずひとつ目は、RibbonFET(リボンフェット)という新しいタイプのトランジスタです。

これは、従来のFinFET(フィンフェット)と比べて、電力の効率やスイッチの速さが大きく向上しています。トランジスタのゲートがチャネル全体を取り囲む構造になっていて、それによって高性能で省電力な設計が可能になります。

もうひとつは、PowerVia(パワービア)という技術です。

これは、世界でも初めて採用された「裏側から電力を供給する方式」で、チップの背面に電源ラインを通すことで、表面にはより多くの回路やトランジスタを配置できるようになります。その結果、設計の自由度や密度がぐっと高まります。

これらの技術が組み合わさることで、18Aプロセスはこれまでよりもはるかに高密度で高性能なチップを実現できるようになりました。インテルにとっては、かつての強さを取り戻すための「反撃の切り札」として、大きな意味を持つ技術です。

第2章|18Aプロセスで作られたSRAMの何がすごい?

今回インテルが18Aプロセスを使って発表したSRAM(エスラム)は、これまでのものと比べて、さまざまな面で進化しています。とくに注目すべきなのが、「小ささ」と「性能」の両立です。

ビットセルのサイズが13%も小さくなった

SRAMは、小さなメモリセル(ビットセル)をたくさん並べて作られています。このひとつひとつのセルがどれだけ小さいかが、チップ全体の効率を左右します。

今回の発表によると、18Aプロセスで作られたSRAMのビットセルは、わずか0.021平方マイクロメートルまで小型化されました。これは、ひとつ前の世代(Intel 4)の0.024平方マイクロメートルと比べて、約13%も小さくなっています。

これにより、同じサイズのチップにより多くのキャッシュを搭載することができ、AI処理や高性能なCPUといった分野で、メモリアクセスの効率が大きく向上します。

密度でも性能でも、TSMCとほぼ並んだ

さらに注目すべきは、その密度と動作スピードです。今回インテルが公開したSRAMは、最大で1平方ミリメートルあたり38.1メガビットという密度を達成しています。これは、TSMCが2ナノメートル(N2)プロセスで実現している38メガビットとほぼ同じ水準です。

これまで、SRAMの集積度に関してはTSMCが一歩リードしていましたが、インテルがついに追いついたことで、業界のバランスが変わりつつあります。

また、動作周波数にも注目です。インテルによると、1.05ボルトの電圧で5.6ギガヘルツという非常に高い周波数で動作することが確認されました。これは、TSMCの同世代SRAMが4.2ギガヘルツ前後とされていることから、性能面ではインテルのほうが一歩先を行っているとも言えます。

密度だけでなく、性能でも他社に並び、あるいは超えることができたというのは、SRAM開発における大きな前進です。

第3章|TSMCの2ナノメートルプロセスってどんな技術?

TSMCは、長年にわたって半導体の製造技術で世界をリードしてきた企業です。そんなTSMCが現在注力しているのが、「N2」と呼ばれる2ナノメートル世代のプロセスです。

このN2プロセスでは、従来使われていたFinFET(フィンフェット)というトランジスタの仕組みから、GAA(ゲート・オール・アラウンド)型のナノシートトランジスタへと移行しています。これにより、トランジスタをより小さく、効率的に作ることが可能になり、省電力と高性能の両立が実現しました。

TSMCがこのN2プロセスで実現したSRAMは、次のような特徴を持っています。

- ビットセルサイズは0.0175平方マイクロメートルと非常に小型

- 密度は38メガビット毎平方ミリメートル(高密度バージョン)

- 電力効率は前世代のN3比で最大15%向上

- 性能も最大30%アップ(同じ電力条件で比較)

TSMCは「とにかく小さく、たくさん詰め込む」ことに重点を置いており、プロセスの完成度や量産スピードでも他社より一歩先を行っていると言われています。今回のSRAM発表でも、その技術力の高さが改めて印象づけられました。

第4章|どうしてインテルは巻き返せたのか?

かつてインテルは、世界の最先端を走る半導体メーカーでしたが、2010年代後半になると、TSMCやサムスンといったライバルに追い抜かれ、しばらくは苦しい状況が続いていました。

ところが近年、インテルは「IDM 2.0」という新たな戦略を掲げて、再びプロセス技術の分野で巻き返しを狙っています。

IDM 2.0とは?

IDMとは「インテグレーテッド・デバイス・マニュファクチャラー」の略で、設計から製造までを一貫して自社で行うスタイルを指します。インテルはこの形を長く守ってきましたが、ファウンドリ専門のTSMCのように、製造に特化する企業が台頭する中、柔軟さに欠ける部分が目立ってきました。

そこで登場したのが「IDM 2.0」です。この新戦略では、

- 自社製品は引き続きインテルの工場で製造

- 他社からのチップ製造も請け負うファウンドリ事業を展開

というハイブリッドな運用を取り入れることで、競争力を高めようとしています。

独自技術が巻き返しのカギに

この戦略の中でも特に大きなインパクトを持つのが、「RibbonFET」と「PowerVia」というインテル独自の技術です。

なかでもPowerViaは、チップの裏側から電力を供給するというこれまでにない方式で、表面により多くの回路を詰め込めるようになります。結果として、設計の自由度が上がり、回路全体の効率も高まります。

こうした技術革新が積み重なったことで、インテルは再び「最先端プロセス技術」において、TSMCに迫る存在へと返り咲いてきたのです。

第5章|これからのSRAMはどう進化する?

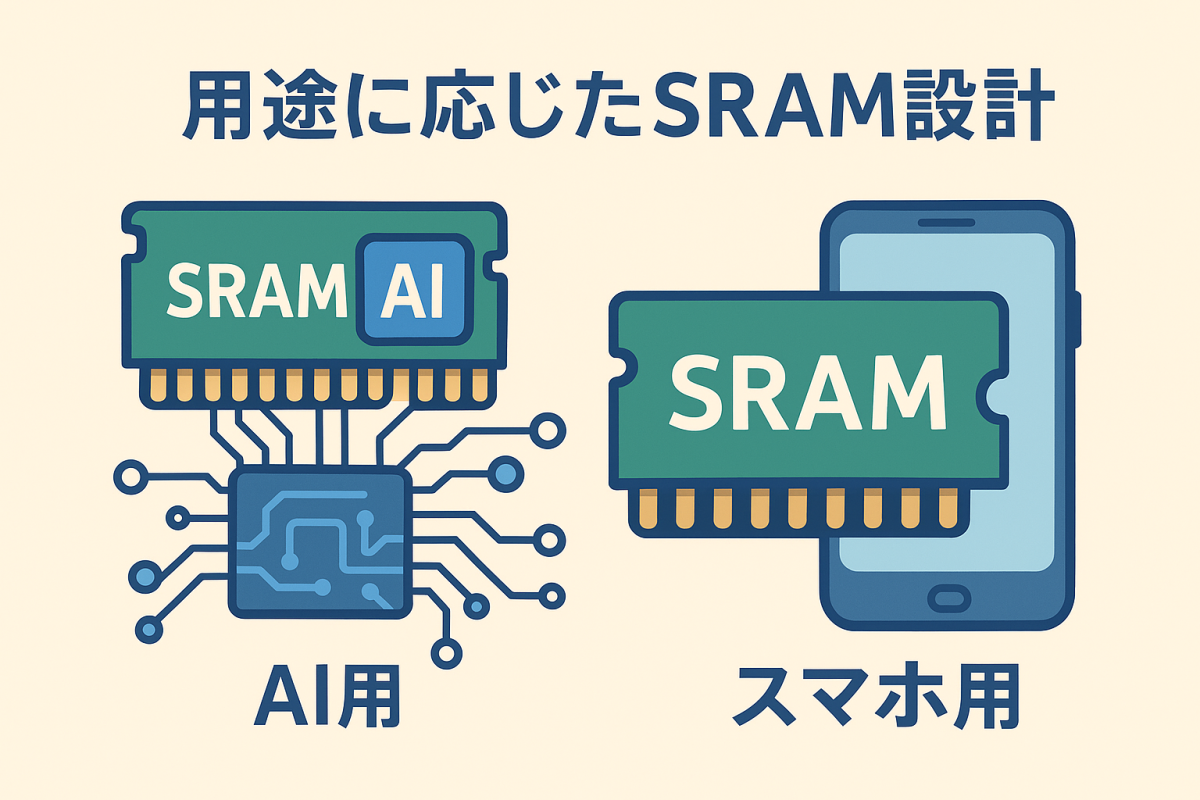

これまで見てきたように、SRAMの小型化と高密度化は技術競争の中心にありました。ただ、これからのSRAMは「とにかく小さくすればいい」という時代から、「用途に合わせた最適な設計」へとシフトしていくと考えられています。

たとえば次のような方向性が注目されています。

- 用途に応じたSRAM設計(AI用、スマホ用など)

- キャッシュの構造や配置の見直し

- 性能と省電力のバランス調整

AI用チップであれば、データの読み出しスピードやアクセスの並列性が重視されますし、スマートフォンでは待機中の電力消費をいかに抑えるかが重要になります。これらのニーズに対応するために、SRAMもより柔軟で高機能な設計が求められるようになるでしょう。

さらに、SRAM以外の選択肢も登場してきています。たとえば、

- MRAM(マグネティックRAM)

- RRAM(レジスタンスRAM)

といった次世代メモリ技術は、SRAMよりも低消費電力で不揮発性(電源を切ってもデータが消えない)を備えている点が魅力です。今後はこうした新しいメモリと使い分けながら、SRAMがさらに進化していく可能性もあります。

第6章|SRAMで見えてくる半導体の「真の実力」

今回紹介したインテルとTSMCによるSRAM技術の発表は、単にメモリの話にとどまりません。そこには、半導体メーカーの「技術力」や「設計の柔軟性」、そして「微細化の完成度」といった、本質的な実力が表れています。

インテルの18Aプロセスは、RibbonFETやPowerViaといった独自技術の導入により、ついにTSMCの2ナノメートルに匹敵する集積度を実現しました。しかも、動作周波数ではTSMCを上回るケースもあり、性能面でも十分に対抗できる水準に達しています。

もちろん、量産のしやすさや既存の設計との相性といった点では、TSMCにまだ優位な面もありますが、インテルがここにきて“技術で勝負する姿勢”を明確に示したことは、業界にとって大きなインパクトとなりました。

SRAMの進化は、半導体の未来を映し出す鏡のような存在です。これからもこうした基本技術に注目することで、次に来るテクノロジーの波をいち早くとらえることができるかもしれません。

コメント