1. 家電に書かれている「Hz」って何?実は地域で違うんです

「この製品は50Hz専用です」

「西日本では使えません」

電気製品の取扱説明書やスペック表に、こんな記載を見たことがある方もいるのではないでしょうか。とはいえ、「Hz(ヘルツ)って何?」「なんで地域によって使える電気が違うの?」と、ちょっと不思議に感じたままスルーしてしまっている人も多いかもしれません。

でも実は、この“Hz(ヘルツ)の違い”というのは、日本の電力事情に深く関わる話。

単なるスペックの話ではなく、私たちの暮らしや社会の仕組みにもつながっている、大事なポイントなんです。

しかも、2011年の東日本大震災のときには、「東日本と西日本で電気を融通できない」という問題が表面化し、「ヘルツの壁」という言葉まで話題になりました。

今回は、「ヘルツって何?」「なぜ東と西で違うの?」「どんな影響があるの?」といった疑問にやさしく答えながら、日本のちょっと特殊な電気事情をのぞいてみましょう。

2. ヘルツ(Hz)ってなに?——電気の“リズム”のようなもの

まず、そもそも「ヘルツ(Hz)」って何?という話からスタートしましょう。

ヘルツは、電気が1秒間に何回“振動”しているかを示す単位で、「周波数」とも呼ばれます。

私たちの家庭に届く電気は「交流(AC)」と呼ばれるタイプで、電流の向きが一定ではなく、プラスとマイナスを交互に入れ替えながら流れています。

この“入れ替わり”が1秒間に何回起こるかを表しているのが、まさに「Hz(ヘルツ)」なんです。

たとえば…

- 50Hz:1秒間に50回、電気がプラス⇔マイナスに切り替わっている

- 60Hz:1秒間に60回、切り替わっている

つまり、ヘルツは電気の「リズム」や「テンポ」のようなもの。

同じように見えても、50Hzの電気と60Hzの電気では、そのテンポがわずかに違っているんです。

この周波数(Hz)は、発電所で電気を作るときに決まります。

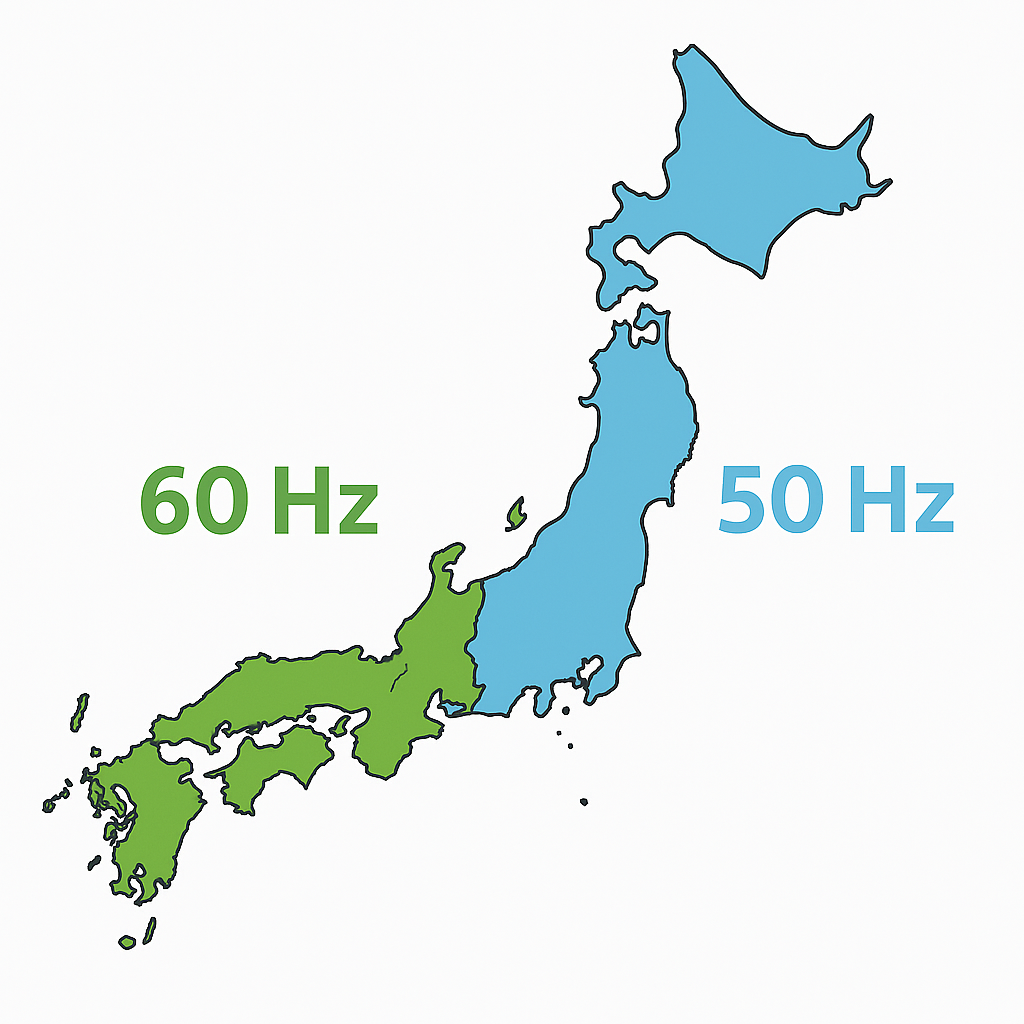

日本では地域ごとにこの周波数が統一されていて、基本的にその地域全体が50Hzまたは60Hzのどちらかで動いています。

3. なぜ東日本と西日本で周波数が違うの?

ここで、「え?なんで地域ごとに違うの?全部同じにすればいいのに…」と感じた方もいるかもしれません。

実際、多くの国では全国で同じ周波数を採用しています。では、なぜ日本だけがこんなことになっているのでしょうか?

答えは…明治時代の「発電機の輸入元の違い」にあります。

日本で最初に本格的な電気事業が始まったのは、19世紀後半の明治時代。

当時の日本にはまだ国産の発電機がなかったため、海外から発電設備を輸入して電気を作っていました。

そのとき――

- 東京電灯(現在の東京電力の前身)は、ドイツ製の発電機を採用。

→ ドイツの標準周波数は50Hz - 大阪電灯(現在の関西電力の前身)は、アメリカ製の発電機を採用。

→ アメリカの標準周波数は60Hz

つまり、最初に導入した発電機の国が違ったことで、自然と周波数もバラバラになってしまったんですね。

その後、日本の電力網が全国に広がっていく中で、東京を中心とする東日本では50Hz、大阪を中心とする西日本では60Hzがそのまま定着しました。

ここまで来てしまうと、「全国統一しよう」と思っても、発電所や変電所、家電製品など、あらゆる設備の大規模な改修が必要になります。

コストも手間も膨大すぎるため、結局現在に至るまで、**日本は「2つの周波数が混在する国」**として運用され続けているのです。

4. ヘルツの違いで何が起こるの?——実は身近なところに影響がある

「周波数が違う」と聞いても、ちょっとピンと来ないかもしれません。

でも実は、日常生活の中で私たちが使っている電化製品にも、この違いが影響することがあります。

昔の電化製品や機械は“非対応”が多かった

とくに注意が必要だったのが、古い家電製品やモーター系の機器です。

たとえば、以下のようなものが代表例です。

- 洗濯機や掃除機など、モーターで回転する家電

- アナログ時計やタイマー付き機器

- 昔の蛍光灯器具など

これらは、周波数によって回転速度やタイマーの進み方が変わるため、本来のエリアと違う周波数で使うと正常に動作しないことがありました。

「50Hz専用」と書かれている製品を60Hzの地域で使うと、音が変になったり動きが弱くなったりすることも…。

今はあまり見かけなくなりましたが、一昔前までは、引っ越しの際に「この家電、持っていって大丈夫かな?」と心配することも珍しくなかったのです。

最近の製品は“共用”が主流に

とはいえ、最近の家電製品はほとんどが「50/60Hz共用」になっているので、そこまで神経質になる必要はありません。

引っ越しを機に古い家電を処分して新しく買い替えたという人も多いはずなので、現在の暮らしの中で困ることはかなり少なくなってきています。

ただし、業務用機器や古い設備が残っている場合は、今でも注意が必要なケースもあります。

4.5 引っ越しのとき、気をつけたいこと——家電が使えないこともある?

実はこの「周波数の違い」、引っ越しのときに思わぬ落とし穴になることがあります。

東日本と西日本をまたいで引っ越す際は、使っていた家電製品がそのまま使えるかどうか、ちょっとだけ注意が必要です。

まず確認したいのは「対応周波数」

家電製品のラベルや説明書を見ると、たとえば以下のような記載があります:

- 「50Hz専用」

- 「60Hz専用」

- 「50Hz/60Hz共用」

最近の家電はほとんどが「50/60Hz共用」になっていますが、特に少し前の製品や業務用機器、一部の電動工具などでは、特定の周波数にしか対応していないものもあります。

たとえば、50Hz専用の洗濯機を西日本(60Hz)に持っていくと、動作しなかったり、不具合が起きることも。

買い替えが必要になることもある

もし「引っ越し先の周波数に対応していない家電」だった場合、以下のような対応が必要です:

- 使用をあきらめて買い替える

- 周波数変換器を使う(※高価で現実的ではない場合が多い)

特にモーターやタイマーを使った機器(電子レンジ、洗濯機、古いエアコンなど)は周波数にシビアなため、引っ越し前に一度家電の仕様をチェックしておくと安心です。

このように、「ヘルツの違い」は身近な引っ越しの場面にも影響します。

新生活のスタートでトラブルを防ぐためにも、ぜひ覚えておきたいポイントですね。

5. 東日本大震災と“ヘルツの壁”——助けたくても電気が送れない?

この「東と西で周波数が違う」という事実が、大きな注目を浴びたのが、2011年の東日本大震災でした。

地震と津波によって、東北地方や関東地方では大規模な発電所が停止し、深刻な電力不足に陥りました。

一方、西日本にはまだ余力のある発電設備が残っていて、「だったら西から電気を送ればいいのでは?」と多くの人が考えました。

しかし、そこで立ちはだかったのが—— “ヘルツの壁”と呼ばれる、周波数の違いによる障壁です。

実は変換できる…でも量に限界があった

周波数が違う電力は、そのままでは送電できません。

そこで活躍するのが、「周波数変換所(周波数変換設備)」と呼ばれる施設です。

この施設では、たとえば60Hzの電気を50Hzに変換し、逆に50Hzを60Hzに変えることができます。

ただし問題は、その変換能力に限界があったこと。

2011年当時、日本国内には以下の3か所に変換所がありました:

- 新信濃変電所(長野県)

- 佐久間周波数変換所(静岡県)

- 東清水変電所(静岡県)

これら3施設を合わせた変換容量は約100万kW程度。

これは東京電力の最大電力需要(数千万kW)のごく一部に過ぎません。

つまり、西日本から東日本に送れる電力の“量”が圧倒的に足りなかったのです。

その結果、電力の供給が追いつかず、関東地方では計画停電が実施される事態にまで発展しました。

この経験から、「ヘルツの壁って、こんなに大きな問題だったのか」と、多くの人がその存在を知ることになったのです。

6. 周波数の壁、今はどうなっている?——改善は進んでいます

では、その後どうなったのでしょうか?

あの震災を機に、「周波数変換の能力を増やさなければ!」という動きが一気に加速しました。

変換所の増強・新設が進行

東日本大震災後、日本政府や電力会社は周波数変換所の増強と新設を進めました。

その結果、以下のような改善が実現しています:

- 変換容量:約100万kW → 約210万kWに倍増(2020年代前半時点)

- 新たな設備の導入や、既存設備の高性能化が進行中

特に、2021年に運用を開始した「東西連系設備(第二東清水連系所)」は、変換能力を大きく引き上げるカギとなりました。

これにより、震災当時と比べて2倍以上の電力を相互に融通できる体制が整ってきています。

それでも“統一”は難しい

「なら、もう50Hzか60Hzに統一すればいいのでは?」という声もありますが、現実的にはやはり厳しいのが現状です。

全国に張り巡らされた発電・送電・変電のインフラ、家庭や企業にある無数の電化製品や産業用機器…。

これらをすべて切り替えるには、天文学的なコストと時間がかかるため、今のところは「変換して融通し合う」方向での対応が現実的とされています。

7. まとめ:違いを知ると、電気がもっと身近になる

「ヘルツの違い」と聞くと、ちょっと専門的で難しそうに思えるかもしれません。

でもその背景には、日本の歴史や技術の歩み、そして私たちの暮らしに関わるリアルな話題がたくさん詰まっていました。

- 明治時代の発電機の“輸入元の違い”が、いまもなお日本の電気を分けている

- 古い家電では、引っ越しで使えなくなることもあった

- 東日本大震災では、「ヘルツの壁」が電力供給に影響を与えた

- 現在は周波数変換所の強化が進み、東西間での融通がしやすくなってきている

身の回りの「当たり前」にも、意外な理由や歴史があるんですね。

今後、再生可能エネルギーの普及や電力の需給調整がさらに進む中で、この「周波数の違い」への理解は、ますます重要になっていくかもしれません。

家電のスペックに書かれた「50Hz/60Hz」の文字も、今日から少し違って見えるかもしれませんね。

コメント